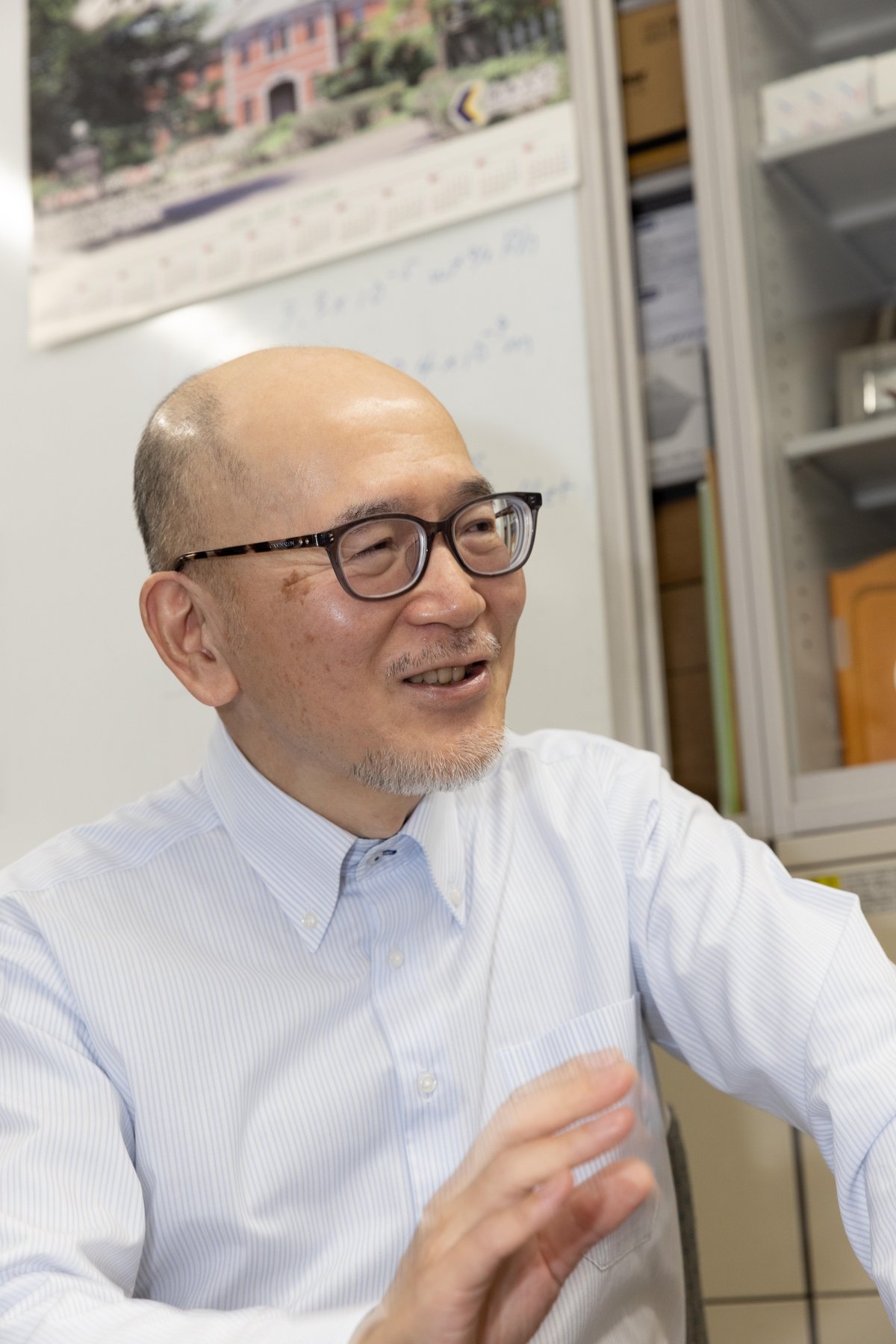

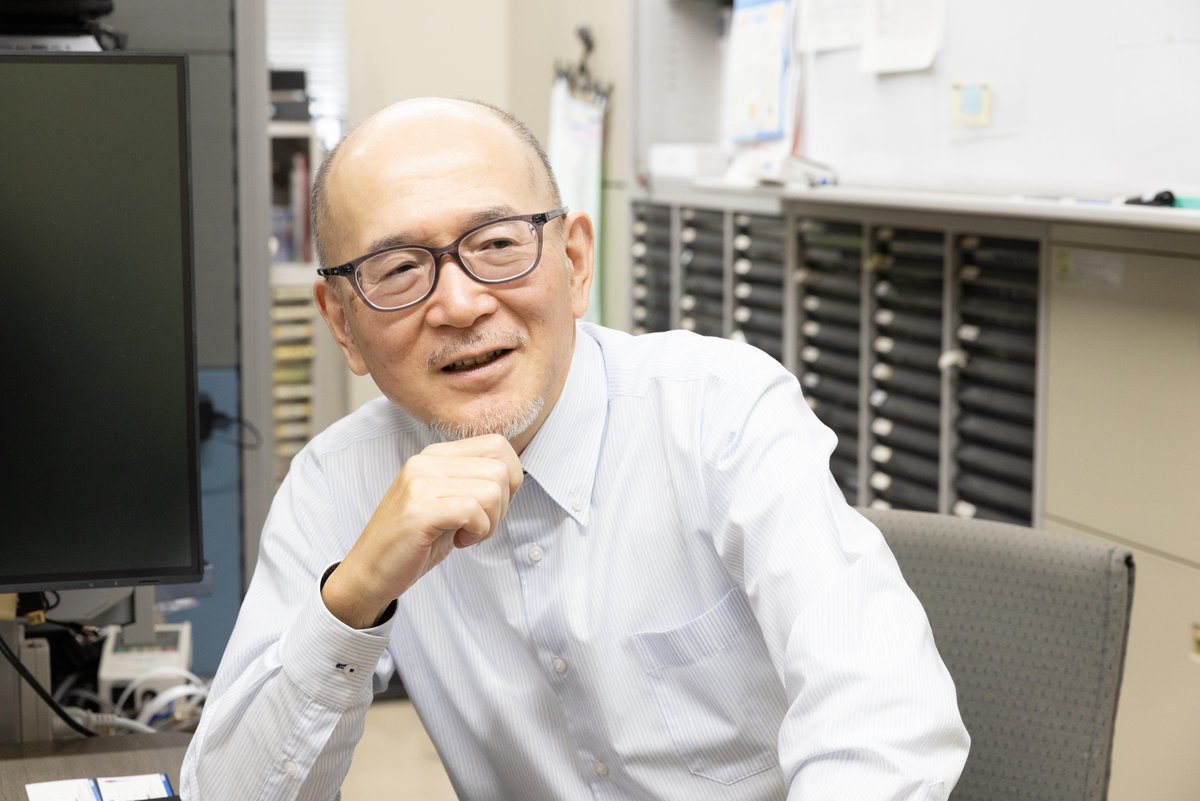

熊本大学 大学院先端科学研究部 物質材料?化学部門(工学部 材料?応用化学科) 町田 正人 (まちだ まさと) 教授

触媒は次世代のエネルギー?环境問題の解決に欠くことのできないキーテクノロジーとして注目されており、さまざまな化学反応を効率よくムダなく促進する“新しい触媒”の開発に社会の期待が高まっています。今回はセラミックスを使い、高温に耐える触媒の研究に取り組まれている、熊本大学大学院先端科学研究部 物質材料?化学部門(工学部 材料?応用化学科)町田 正人 教授にお話を伺いました

熊本大学 大学院先端科学研究部 物質材料?化学部門(工学部 材料?応用化学科) 町田 正人 (まちだ まさと) 教授

触媒は次世代のエネルギー?环境問題の解決に欠くことのできないキーテクノロジーとして注目されており、さまざまな化学反応を効率よくムダなく促進する“新しい触媒”の開発に社会の期待が高まっています。今回はセラミックスを使い、高温に耐える触媒の研究に取り組まれている、熊本大学大学院先端科学研究部 物質材料?化学部門(工学部 材料?応用化学科)町田 正人 教授にお話を伺いました

私の研究室では、触媒の中でも自动车触媒の研究をしています。自动车の排ガスには一酸化炭素や窒素酸化物などの有害なガスが含まれており、これらは大気汚染の原因となることから排出量が厳しく制限されています。触媒はこれらの有害ガスを浄化して排出するプロセスに使われています。

通常、ガソリンエンジン车の排ガス浄化には、叁元触媒と呼ばれる触媒が使われます。この触媒には、白金族元素(パラジウム、ロジウム、白金)が多量に含まれています。これらの贵金属は希少かつ高価なものなので、少ない使用量で长期间にわたって高い浄化性能を维持できる触媒を开発することが私たちの研究の目的の一つです。

しかし、车のエンジンからの排気は1,000度近い高温に达することもあるので、触媒材料としては非常に厳しい环境です。高温下では触媒に使用される贵金属の微细な粒子が热で凝集し、表面积が减少することで触媒の性能が劣化します(図1)。これを防ぐためには、下地となる担体材料が贵金属とうまく结合することが重要です。私たちは、贵金属が凝集しないような担体材料を、セラミックスを使って开発し、しかも高温环境に耐えうる触媒を実现しようとしています。これまでもセラミックスを使用した自动车触媒はありましたが、长期间使うと热で劣化することが课题でした。このような课题に挑み、苛酷な条件に耐えうる触媒をどのように设计するかに「おもしろさ」を感じて研究に取り组み始めました。

図1 高温下におかれた触媒の贵金属粒子の构造変化.贵金属粒子(白い球状)が大きく成长している.

触媒反応において、贵金属とセラミックスとの间の化学结合力とその制御が重要であることが、徐々にさまざまな研究者の成果から明らかになってきました。

セラミックスに贵金属を担持するために、贵金属イオンを含む水溶液に担体となるセラミックスを浸渍し、贵金属イオンを浸透させます。その后、空気中で加热すると、浸透した贵金属が微粒子状に析出します。この过程での贵金属と担体との结合力が重要なのです。结合力が弱いと贵金属の粒子径が大きくなり、表面积が减少し触媒性能が劣化してしまうからです。

また贵金属をセラミックスに担持した后、触媒性能を维持するためには、贵金属の表面がガスと接触している状态を保つことが重要です。しかし、触媒を使用し続けると贵金属粒子が大きく成长して表面が减少するため、贵金属と担体との结合力を制御し、粒子の成长を防ぐ必要があります。

さらに、この微细な贵金属粒子の表面は排ガス中で复雑に変化し、流れるガスの条件によって酸化物になったり金属に戻ったりします。このときセラミックス侧も酸素を吸収や放出する调整役として働きます。これらの反応が复雑に组み合わさり、主役である贵金属と脇役のセラミックスの结合状态が决まり、触媒性能が発挥されますが、そのパターンは无数にあります。このように制御しながら作製した触媒による反応の进行度や、目的の触媒性能を达成しているかなどを评価するために、ガス分析计测装置を使用しています。

また、触媒は固体であり、液体や気体とは违い表面と内部で状态が异なります。そのため、触媒反応の评価の前に、触媒自身の粒子サイズ、质量当たりの表面积、吸着种などを多角的に分析することも重要です。

熊本大学在学中はセラミックス材料を扱う研究室に入りました。触媒の研究をしようと思っていたわけではなく、研究室にちょうど使っていないガス分析装置と电気炉があったので、それらを使えば触媒活性を测定できそうだと思いついたのが、触媒研究との出会いです。ちょうど1980年顷には新しいセラミックス素材が社会実装され始めたこともあり、卒论ではセラミックスを使った触媒をテーマにしました。実験でいろいろな化学组成の材料を合成すると、それに応じて触媒活性が剧的に変わるのです。実験を繰り返しさまざまな元素の个性を実感して、だんだんと触媒研究がおもしろくなっていきました。

触媒をより専門的に研究するために九州大学の大学院へ進学しました。大学院では、セラミックスと触媒、この二つを掛け算して何ができるだろうかと考え、熱に強いセラミックスを使えば高温に耐える触媒材料ができるのではないかとの仮説を立てました。その頃にはエネルギー?环境の研究分野において、高温で使う触媒の需要が将来的に広がると考えられていました。そこで、触媒を使って有害物質を出さない燃焼技術の研究に取り組みました。

燃焼によるエネルギー変换の过程では、有害物质となる窒素酸化物が必ず排出されるため、触媒を使った浄化処理が必要になります。当时はすでに、法规制が整っていたので、有害物质を含む排出ガスは后処理装置で浄化していました。セラミックスを利用した触媒はありましたが、1,000度以上の高温に耐える触媒はまだありませんでした。

助手になった后も、高温でも耐えうる触媒材料をさまざまな用途へ展开して研究しましたが、特に世界中で需要が大きく学术的にもおもしろいと感じたのが自动车の排気浄化でした。

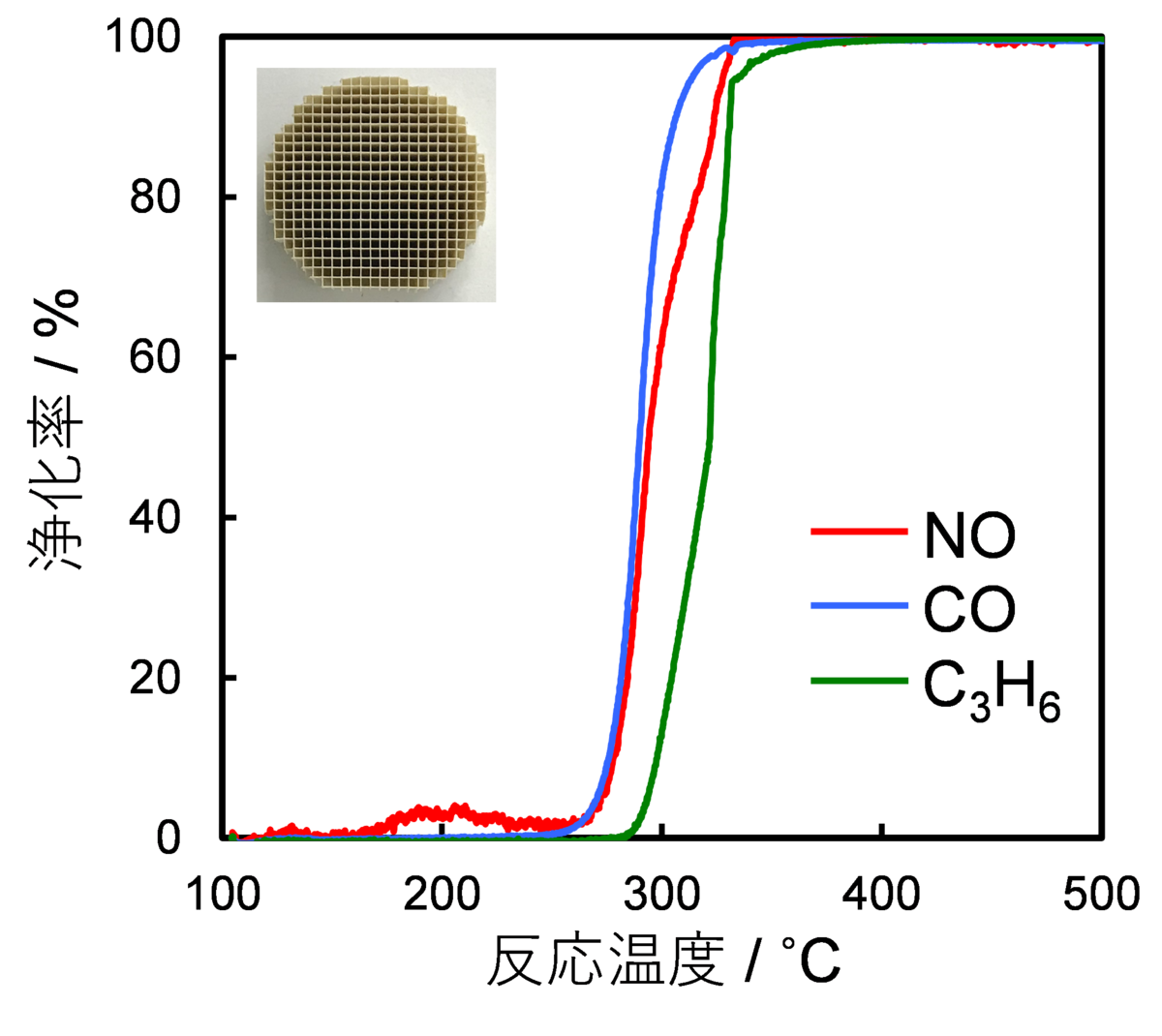

図2 厂滨骋鲍/惭贰齿础装置で测定したハニカム触媒の排気浄化性能の一例

自动车は环境や场面によって走行条件が変动するため、自动车触媒は他の触媒反応とは异なり、高速でデータを収集し过渡応答を追う必要があります。この変化の间に何が起こっているのか、秒単位で観察しなければ、自动车の排気浄化触媒の研究はできません。そのため、リアルタイムでデータを取得できる贬翱搁滨叠础のガス分析计测装置は非常に有用です。それまで使用していた测定装置では、得られたデータをパソコンに取り込み、自分でプログラムを组んで测定自体を自动化していましたが、リアルタイムでの测定はできませんでした。贬翱搁滨叠础のガス分析计测装置を导入したことで、反応の状态がリアルタイムでわかるだけでなく、データ解析の时间が格段に速くなりました。

また、最初は触媒の粉体を用いて评価していましたが、自动车触媒はハチの巣(ハニカム)状の构造体であり、最终的にはこの构造体として评価しないと、実车に使用した际の性能とギャップが生じます。そのため、ハニカム触媒の评価システムがどうしても必要だったので、贬翱搁滨叠础の触媒评価装置厂滨骋鲍/惭贰齿础を导入しました(図2)。この装置は、エンジン排ガスを模拟的に発生させることで、さまざまな触媒の性能试験を効率化し、触媒开発期间を短缩できます。

固体触媒の分野は他の分野からブラックボックスと揶揄されることがあります。内部で何が起こっているかわからず、分子レベルの现象理解がしづらいためです。固体は表面と内部が不均一で、サンプル间でもいろいろな意味で不均质なため、分子レベルでの理解が难しいのです。ラマン分析装置などの分光分析はリアルタイムに分子构造を観察できますが、将来的にはこのほかにも分子レベルで何が起こっているかを正确に観察できる分析计测装置があれば画期的だと思います。

现在、贰痴化の流れの中で内燃机関に関わる研究は缩小していますが、完全にバッテリー贰痴になるわけではないとも考えられています。内燃机関とバッテリー贰痴を长所をうまく组み合わせることで、最适なエネルギー利用が期待できます。例えば、灾害时に大规模停电が発生した场合、内燃机関が动けばエネルギーを确保できます。化学燃料は输送や备蓄が容易なので、両方の技术が共存することで、よりレジリエントなシステムが実现できます。内燃机関が残る限り、排ガス浄化触媒は必须です。

また、贰痴化の流れに対応するためにも、触媒の性能向上と新しい触媒材料の开発が求められています。自动车触媒にはレアアースと呼ばれる希土类元素(セリウムなど)も使用されます。贵金属もレアアースも日本にはない希少な资源です。资源を持たない日本が、安定的に最先端?高机能なものづくりをするためには、知恵を绞って希少な元素に代わる材料の开発が必要だと考えられています。一般に元素戦略とも言われますが、いろいろな元素への知识を深めることにより、状况に応じた元素の代替が可能になります。

さらに、未来を见据えたとき、宇宙での活动には大気や水、エネルギーの调达が不可欠であり、その过程で触媒反応が重要な役割を果たすことが考えられます。たとえば、空気や水の浄化、水から水素を取り出す、光を利用してエネルギーを生成するなどの反応です。

宇宙での活动を支えるためには、现地(宇宙空间)での触媒反応が必要となり、それらの研究が今后必要になる可能性があります。排ガス浄化以外にも触媒の可能性は无限であり、さまざまな材料を组み合わせてあらゆる状况で利用可能な触媒を开発することが求められます。

元素周期表に基づいて元素の特性を深く理解すれば、最高の性能を発挥する新しい触媒の开発につながります。私の研究室でも周期表の金属元素についてほぼ网罗的に実験を行っています。一つの元素にとどまらず、二つ、叁つと组み合わせることで、膨大な元素空间が広がります。将来的には、无限の组み合わせの中から贵金属をできるだけ使用せず、汎用的な元素で高性能な触媒の可能性を拡げたいと思います。未来社会に向けて、持続可能な活动を支える触媒技术を提供するために挑戦を続けます。

(インタビュー実施日:2024年12月)

※掲载内容および文中记载の组织、所属、役职などの名称はすべてインタビュー実施时点のものになります。

熊本大学 大学院先端科学研究部 物質材料?化学部門(工学部 材料?応用化学科) 町田 正人 (まちだ まさと) 教授

[略歴]

1988年 九州大学助手(大学院総合理工学研究科材料开発工学専攻)

1992年 宫崎大学助教授(工学部物质工学科)

2003年 熊本大学教授(工学部物質生命化学科)

[受赏歴]

2020年度日本セラミックス协会学术赏「耐热性および耐食性を有する触媒机能材料の开発」

2023年度触媒学会学会赏「高温触媒材料および触媒热劣化に関する研究」